接到阿森电话的时候,我正在给两周岁的儿子过生日。手机上显示出一个归属地重庆的陌生号码,接通后,对方说:“正哥,你还好吗?我是阿森!”阿森?我努力在记忆中搜索这个熟悉的名字和声音。“还记得《北斋26号》吗?”“呀,你是阿森!”我记起这个兄弟了,只是疑惑他怎么会知道我现在的手机号,几年来我们一直没有联系。“您不是一直在写文章吗,我从网上找到了你的博客。”阿森说他要结婚了,我很惊讶,问他跟谁,和阿浩还有联系吗?他在电话里笑:“除了他,还能跟谁呢?”我沉默片刻,又问参加婚礼的亲友多吗?阿森没有正面回答,只说,倘若您能来,那亲友名单里就又多了一位。撂下电话,我仰首凝思,想着与阿森阿浩相处的点滴过往,记忆的闸门瞬间打开。

(一)

2008年初秋,我辞去工作,穿行在苏州枫桥的大街小巷,终于在一处民宅的二楼,租了间临水的屋子。我拖着行李向楼上缓慢挪动,却发现楼梯尽头堵着一辆自行车,正想去挪开,从楼梯右侧走出来一个帅气的大男孩,他赶紧搬开车子,又主动帮我提行李。他告诉我,走廊西侧是厕所,东侧和楼梯左侧是杂物间,他和朋友住在楼梯右侧,而我应该是住正对着楼梯的这间,因为就这一间空着。没等我道谢,他就扛起自行车下楼了,边走边回头说:“到点了,再不走就迟到了,明天找你聊天哈。”

将前任租客留下的琐碎物品、尘土垃圾清理干净,撑起便捷衣柜,铺好床摆好桌椅,再把沉甸甸的书籍从行李箱里一本本取出来摞好,“新家”的布置就基本完成了。这时,天已经黑了,正准备下楼去吃晚饭,门外传来一阵敲门声。打开房门,一个帅气的大男孩冲我真笑,却不是先前遇到的那个。他说他叫阿浩,在厂里接到阿森电话告诉他来了一个新房客,怕我不知道楼梯灯是坏的,嘱咐他天黑前去送一把手电筒。阿浩把手电筒递给我,挠着头解释:“我加了一小时班,所以天都黑了,但愿不算晚……”我很感动,邀请他一起吃晚饭,他摆摆手说吃刚过,便转身回屋了。

第二天下午,阿森果然来找我聊天了。他告诉我,他跟阿浩一个是重庆的,一个是内蒙古的;一个做质检员,一个当小线长;一个大大咧咧,一个呆瓜木讷。他还告诉我,他原本不叫阿森,叫林和木,自己嫌不好听索性另起了一个小名,我说不会是碍于“木秀于林,风必摧之”吧?他围着我打量了一圈,脸上露出很佩服的表情,使劲晃了晃大拇指:“不愧是读过书的!”阿森对我摞的高高的书蛮有兴趣,却又自嘲一看书就打瞌睡,翻阅一通后,最终借走了几本杂志。等到还书时,他抽出一本杂志说,这里面他最喜欢的是《北斋26号》,我对这篇文章没有印象,以为是人文掌故类的,便没有再看就随手搁一边了。

(二)

阿森喜欢画漫画,且画的很好,阿浩则兴致勃勃地将画作四处张贴,比如我床头打呼噜的龙猫、房门上的穷酸秀才、卫生间门上呲牙捏鼻的猩猩、楼梯口耍酷的卡通帅哥、车库墙上怒目以视的黑猫警长,都出自他俩的通力合作。房东大伯的小孙女儿很喜欢他们,一到周末,总爱跑上楼来,黏着他俩撒娇:“森哥哥,你教过我画画好吗?浩哥哥,等会儿你陪我写作业吧,我还有好几道题不会呢。”每逢此时,阿森总会用炫耀的眼神看我一眼,笑着对她说:“正哥哥也闲着呢,你去找他玩儿吧。”小女孩儿配合的甚为默契,一跺脚一摇头,拽起阿森的手臂拼命地晃:“才不呢,才不呢,我才不要当书童呢!”

除了热衷画画,他俩还挺喜欢听音乐,常从他们屋里传出一串串音符,尤其喜欢反复放一首在我听来曲调并不算优美的歌曲。我听歌向来没有记歌词的习惯,只感觉他们这首百听不厌的歌,像是一个男人在撕心裂肺地倾诉,说不清是直面绝望时的黯然自伤,还是萌发希望时的激动难耐,或许两者都有吧。我曾不止一次想建议他们别老放这一首歌,又想人家有喜好任何歌曲的自由,且歌声也还没有达到扰民的地步,贸然干涉怕不礼貌,便作罢了。

有一天晚上,阿浩突然敲门,说阿森上夜班去了,想请我帮个忙,等我随他走到路边才知道,这个忙还真不太好帮。路边的冬青水泥池上斜躺着一个醉酒的男人,身旁散落着酒瓶碎片和摔散的手机,呕吐物顺着嘴角已经弄脏了衬衣。我跟阿浩费力扶起他,什么话也问不出来,只是一味地骂骂咧咧,隐约中听出大概是失恋了的缘故。只好扶他上楼,躺在阿浩床上,阿浩帮他简单擦拭了一番,又喂了一碗白开水,问可以跟我挤一夜吗?我早就被屋里的刺鼻浊气熏得受不了了,巴不得快回去呢,便说当然,当然可以。

第二天起床后,我发现阿浩的房门大开,回头问他:“你那喝醉的老乡怎么不辞而别了呀?”阿浩一边穿鞋一边应道:“不是我老乡,我不认识他,昨晚见他醉倒在路边,怕冻坏了才弄他上来的。”我心里一惊,忙嚷道:“快去看看少东西了没?”听我这么说,阿浩也慌了,跑进屋里环视一周后,说没丢啥东西,就少了一盒抽纸。说完,他好像恍然大悟似的,冲我直笑:“怎么可能呢,怎么可能丢东西呢?”

相比阿浩,阿森要善谈的多,他经常跟我分享一些工作中的趣事囧事,比如他如何捉弄整日里横眉冷对的上司,如何帮同事搞定朝思暮想的暗恋对象,如何跟制造部门的领导就质量问题斗智斗勇等等。但也并非什么事儿,他都会事无巨细地对我讲,比如我发现只要是细雨濛濛的日子,他们两个总会找机会撑伞外出,甚至还会为此而提早下班。我好奇曾问过几次,他们却顾左右而言他,一副神神秘秘的样子。

(三)

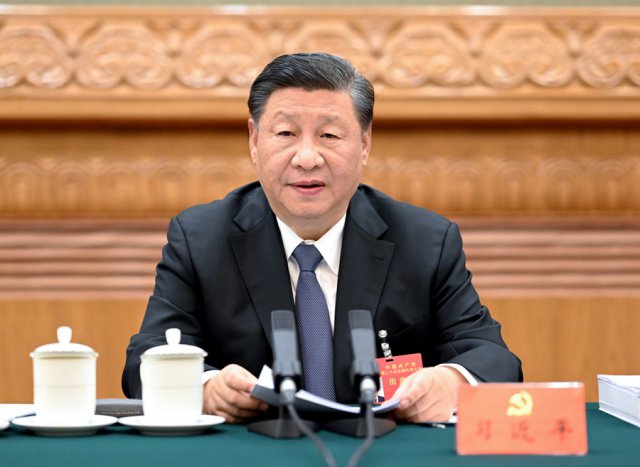

由于我常去买书和蹭书看,巷子里的那个旧书店老板跟我很熟,他好心提醒我可以用旧书旧杂志来换书,既能节省花销,也能节约空间。我很感谢他的建议,回到居所将书刊全摊在桌子上,把不会再看的一本本挑出来,翻到其中一本杂志时,忽然想到阿森曾借过,并说喜欢里面的什么斋多少号,一时兴起,便沿目录找到了——《北斋26号》。文中讲述的竟不是人文掌故,而是作者张世平先生在上世纪70年代初的一次经历:住在北斋26号的是一位老教授和她的妻子,说是夫妻,其实是两位老太太。“丈夫”姓冯,脑中风后遗症使她无法行走,口齿不清,神情呆滞,常被妻子推到院里晒太阳。妻子姓李,退休前是名护士,手脚勤快,任劳任怨,把瘫了的“丈夫”伺候的干净白胖。街坊邻居表面上尊敬她们,称呼老师,背地里却藏着一种轻视,不遗余力地打探她们的隐私。妻子为人和善,不张扬,不惹事,日子过得小心翼翼。几年后,“丈夫”病故了,不久妻子也追随她而去,她们没有子女,就像一缕轻烟,消失得无影无踪了。文章最后,作者感慨道:上世纪70年代初的我,就已经对同性恋给予了最大的理解和宽容,这种宽容,或许正是来自于北斋26号的冯老师和李老师。

合上杂志,我不由一愣,仔细想了想阿森和阿浩,便认定是了,可更多的疑惑却又接踵而至,因为“同性恋”这个词,给我的印象不是这个样子的。他们竟是如此的阳光开朗,淳朴简单,真诚善良,热爱生活,跟其他大男孩没有什么不同,同性恋也会如此“正常”吗?我百思无解。终于,我鼓了鼓勇气,对前来帮我买早点的阿森说:“昨天……昨天我看了《北斋26号》。”“呵呵,你才看?”他笑着直视我,没有丝毫尴尬,表情竟是那么自然。

自从我无意中发现了他们的隐私,便有些上心了,虽然没能觉察出什么异样,但潜意识里还是想弄清楚他们与常人的“不同”之处。在阿森的QQ空间里,我一篇篇浏览他的日志,一张张翻看他的相册,文字温暖亲和,照片阳光豁达,一切都是那么坦诚,那么从容。在一组拍摄自虎丘花会上的照片中,有一张是与众不同的,它少了其他照片的繁花似锦和花枝招展:阿森半蹲在僻静的河岸坡地上,手里撑着伞,伞下是一株含苞待放的兰花,照片的描述中写到:嘘,别让雨水吵醒了她。倘若真要说阿森有什么不同,大概只是比常人多一些细腻罢了。

渐渐的,我的“心结”随着日子的延伸一点点释然了,感觉他们就是我的两个友善的小兄弟,感觉再去琢磨他们“正不正常”,不正常的反倒应该是我了。

阿浩生日那天,他俩张罗了一大桌子饭菜,邀我入伙,阿浩做菜很有一手,色香味俱全。聊得兴起,大家都喝了点酒,阿森突然涨红着脸哭了,他闭着眼喊:“我们不偷不抢,不危害社会,不干涉任何人的生活,想要一声理解咋就这么难呢?!”阿浩慌了,揽住阿森的肩膀,不停地说:“别哭,别哭,会理解的,会理解的。”这是我第一次见阿森如此伤心,且是没有预兆的,阳光灿烂的背后竟也隐藏着如此心酸的感受。我想了想,趁着酒劲儿说:“要不……要不咱们把生日宴改成订婚宴吧,我给你们当证婚人!”阿森听我这么说,一把将阿浩推开,抹了抹眼泪起身就往外走。难道我说错话了?忙问他去干什么,他破涕而笑:“我买喜糖去!”我跟阿浩找了几张红纸,笨拙地剪了几个大大的喜字,虽然订婚好像不需要喜字,但有了总比没有强。一切准备就绪,却感觉少了点什么,对,是音乐,那首被反复播放的歌曲又响起来了,此时我才知道,这首歌的名字叫《咫尺天涯》,据说是专门写给同性恋者的。看着阿森和阿浩兴高采烈的样子,我不由想到阿浩是独生子,阿森也是家里唯一的男孩,随着年龄的增大,他们真的能够长久吗?也许这只是他们人生中的一场游戏,或者说是闹剧,我只是帮着他们玩了一次“过家家”,否则还能怎么样呢?

(四)

后来,在一个雨天,我因事着急返乡,本打算跟他们告辞,却憾未能打通电话,只好留了一张纸条,告诉他们后会有期。

我乘44路公交向车站赶,途中在珠江路站牌前停靠时,车上一个小男孩指着窗外问妈妈:“他们在干嘛呢?”我抬眼望去,雨中是两把熟识的雨伞,伞面上紧紧相依的两个小人,更加证实了我的判断,是阿森和阿浩!他们在路边拾捡着什么,一次次弯下身子,又一次次挥动手臂朝草坪抛去。“这种蜗牛和田螺不一样,应该不能吃吧……”坐在后排的中年妇女小声嘀咕。

原来他们拾捡的是蜗牛,是每逢下雨就会从草坪里爬出来横穿马路的蜗牛!雨水是蜗牛梦寐渴求的甘霖,它们迫切需要这场生命的洗礼,却也致使土壤缺氧,迁徙的道路上难免会遭到行人的踩踏和车辆的碾压。阿森和阿浩在用实际行动,一次次拯救着在他们看来同样平等的生命,力量虽是微不足道,可被他们抛起的每一个蜗牛都需要。只是,他们也许不会想到,那些蜗牛其实就是他们自己,而现在的他们则恰恰扮演了社会上的“好心正常人”的角色,但他们所能做的,也无非就是为了拯救生命而违背蜗牛的意愿。虽然他们也不情愿违背蜗牛的意愿,梦想着有一天能手拉着手让行人给蜗牛让道。这可能吗?也许有一天可以,但现在,肯定不行。

公交车重新起步了,我仿佛听见了蜗牛被车轮碾压的声响,痛彻心扉!

电话里,我对阿森说,兄弟,真心祝福你们,只是很遗憾,哥无缘参加婚礼,你们都要好好的。

(作者刘学正为山东省阳谷县安镇刘庙电信营业厅职工)

会员投稿

会员投稿 | 百合花2013年1期频道

| 百合花2013年1期频道