三关要隘。天堑雄威,立北疆气概。贯通南北,衔东西、报国忠魂瑞霭。当年烽火,胸中燃、碧血澎湃。古楼烦、地虽偏远,虎啸龙腾势态。

冰洞万年汾源,济千里桑干,瑄丽生态。天池跃月,铺展锦绣、万亩草甸平开。大唐骏骥,举跌蹄、汗血崇拜。览三晋、文化山西,诗游河东豪迈。

注:1.杨家将曾镇守北三关,宁武是其一。宁武关地处芦芽山自然风景区,上有万年冰洞,万亩草甸,天池映月等美伦美奂的绝佳风物景观。一睹永世不忘。

2.《诗游河东》是本人新岀版之诗词游记。有原创诗词,注释,地理背景,文物渊源,典故发生,及景点彩色照片。

3.文化山西,新一届省委政府及各市委政府,打文化兴省,文化强市的力度魄力前所未有,借9月22日全国第三届农民丰收节,首次离京在中华农业文明发源地一山西运城市的召开,定能精彩纷呈,光耀空前。

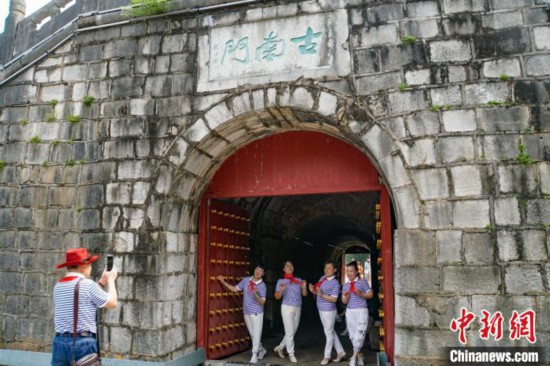

宁武关是一个北方关隘,外三关之一,地处晋北楼烦(古部落名)故地。

战国时,赵武灵王曾在此置楼烦关,以防匈奴。秦汉为楼烦县地,置有楼烦关,今县南的宁化村,即为楼烦关南口,县北的阳方口,即为楼烦关北口。

北魏时广宁、神武二郡先后治此,合称宁武。

唐置宁武郡,始用宁武之称,取广宁、神武二郡尾字而得。或说其地有旧宁文堡,取文武对应之义,因有此称。

宁武关是三关镇守总兵驻所所在地。关城始建于明景泰元年(公元1450年),在明成化、正德、隆庆年间,均有修缮。关城雄踞于恒山余脉的华盖山之上,临恢河,俯瞰东、西、南三面,周长2公里,开东、西、南三门。成化二年(公元1466年)增修之后,关城周围约2公里,基宽15米,顶宽7.5米,墙高约10米,城东、西、南三面开门。成化十一年(公元1479年),由巡抚魏绅主持,拓广关城,周长3500多米,加辟北门,建飞楼于其上,起名为镇朔城,南北较狭,东西为长,关城周长七里,呈长方形,城墙高大坚固,四周炮台、敌楼星罗棋布。

到弘治十一年(公元1498年),关城又被扩展为周围约3.5公里。城墙增高了1.5米,并加开了北门,不过这时的城墙仍为黄土夯筑,砖城墙是万历三十四年(公元1606年)包砌的。万历年间,在全部用青砖包砌城墙的同时,还修建了东西2座城门楼,在城北华盖山顶修筑了一座巍峨耸峙的护城墩,墩上筑有一座三层重楼,名为华盖楼。关城不仅与内长城相连,而且在城北还修筑了一条长达二十公里的边墙。

宁武据凤凰山之北,传说由凤凰所变,故有“凤凰城”之称,遇敌侵犯可神奇地飞走。但见城池犹如凤身,城北华盖山护城墩酷似凤首,东西延伸的两堡俨然凤翅,南城之迎薰楼,正如高翘的凤尾。雄居城中的鼓楼,堪称凤凰的心脏,使人产生美妙的联想。万历末年,增高城墙,加以砖包,关城更为坚固雄壮。

当时为了抵御蒙古的进攻,在北方不断设险置关、修筑防线,形成了外边与内边。而内边者,就是指西起山西偏关县,经神池、宁武、代县、朔县、河北蔚县等地,抵河北延庆县的内线长城,蜿蜒1000多公里。在这条防线上,创关设堡,驻守军队。在河北境内者,沿线设紫荆、倒马、居庸三关,称为内三关。在山西境内,设偏头、宁武、雁门三关,称为外三关。外三关之中,偏头为极边,雁门为冲要,而宁武介二关之中,控扼内边之首,形势尤为重要。故《边防考》上说:“以重兵驻此,东可以卫雁门,西可以援偏关,北可以应云朔,盖地利得势。”

宁武关是三关中历代战争最为频繁的关口。当时北方游牧民族南下,必经三关。偏关由于有黄河作为天险,只有冬季匈奴的骑兵才可以踏冰而过,而雁门以山为天险,骑兵难以突破。宁武关所靠的恢河是季节性河流,在恢河断流的季节,匈奴骑兵就沿河谷挥师南进,直抵关下,当时恢河河谷可容“十骑并进”,所以大多数时候,宁武关成为游牧民族和农耕民族交战的主要战场。历史上因鲜卑、突厥、契丹、蒙古等游牧民族南下掠掳,经常选择宁武关为突破口,所以在很多历史时期,这里的战争几乎连年不断。在宁武关千百年来的战争纪录中,最后一场大仗发生在明末崇祯年间。

会员投稿

会员投稿 | 文化旅游频道

| 文化旅游频道

京公网安备 11010802028840号│

京公网安备 11010802028840号│