上世纪七八十年代,没有网络,没有电视,更没有手机、微信、抖音、朋友圈,宣传政策、国内外大事、生产信息和娱乐活动全靠有线广播。那时候,几乎村村都有大喇叭,户户家中都有一个小广播匣子,好一点的是舌簧喇叭,由磁铁和线圈组成,装在木制的带有五角星或闪电装饰图案的木匣里;七十年代后期,全国普及广播喇叭“户户通”,家家户户安装了更为简单廉价的纸盆喇叭,没有木匣、磁铁、线圈等物件,只有一块银元那么大的银白色薄片,粘贴在一张头号碗一样大的黑色纸盆底部,银白色薄片的正面连接到县上统一布设的广播网线上,反面则连接上地线,地线上拴一个铁钉或螺丝帽埋在地下,当喇叭声音小了的时候,人们会像浇树苗那样给小喇叭地线浇水,它的声音立马就会大了起来。

广播喇叭像一棵大树,枝叶葳蕤,茁壮成长。七八十年代,是广播事业蓬勃发展、灿烂辉煌的年代。当时从县广播站到各乡镇、各单位打电话、广播同用一根线,广播开始了就不能打电话,后来推进了专线化建设,实现了电话广播两线分离;节目由初期的全转播中央、省广播电台节目,到开办本县节目,每天分早、中、晚三个时段定时广播,开始曲是《东方红》,结束曲为《国际歌》,后开始曲改为《义勇军进行曲》,结束曲改为《没有共产党就没有新中国》;本县新闻、形势教育、计生政策、文化生活、农科知识、农产品购销信息,还有天气预报、寻人寻物启事、好人好事等等,这些都是自办节目的内容。八十年代中期,有线广播走向了它一生辉煌的顶点,不但实现了信号输送专线化,户装喇叭普及化,而且自办节目提档加速、丰富多彩、越办越精;1985年县广播站改为广播电台,由调频波段向远方发射。当时,不管是面朝黄土背朝天的农民,还是辛勤工作、默默奉献的干部职工;不管是刮风下雨、飞雪满天,还是上班路上、茶余饭后,只要你长着两只耳朵,不需要你着意去摆弄什么,党的声音、国内外大事、惠民政策、科技知识、文化生活等等都会应有尽有、尽收耳底,大家无论是在走路、吃饭、洗衣、种地,都可以听到广播声;我感觉,广播真的是最实用的传播媒体,它与报纸、电视、网络等媒体相比,具有独特的优势,它不受时空、设备的限制,可以全天候发布动态消息。可见,广播的迅速快捷、制作简洁的功能,是其他新闻媒体无法替代的……

广播喇叭像一架高功率马达,党的政策、国内外大事传播及时、迅速。每天滚动播出的“新闻和报纸摘要”“全省新闻联播”“本县新闻”节目,让人们很方便地知道了天下大事。记得1976年9月9日下午,我只有十几岁,正在郝庄中学读高中,课余时间,突然听到学校的广播喇叭传来一阵阵哀乐声,接着播音员沉痛宣告:《告全党全军全国各族人民书》,我们伟大的领袖和导师毛主席因病医治无效不幸去世。听到这个消息,全校师生悲痛万分、哭作一团,在我幼稚的心灵里,我想,毛主席这么伟大的人物怎么会死?毛主席死了,中国该咋办呀?后来,在学校的统一安排下,我们做黑纱、制白花,在郝庄公社设置的灵堂里,冒着绵绵秋雨,连日悼念敬爱的伟大领袖毛主席……

广播喇叭像一面旗帜,教育人民,传播知识。它引领着人们的思想行为和道德风尚。那时,人们信息闭塞,与外界接触不多,尽管物质贫困,但精神层面却很富有;村风文明,民风淳朴,新人新事层出不穷,与广播喇叭都密不可分;它传播着农业科技知识。麦田、玉米病虫害流行,广播里及时传来了农技人员的“虫情警报”,告诉村民们治什么虫用什么药、怎样用药;“广播讲座”节目告诉农民如何养猪、养鸡、养羊;如何种植苹果、蘑菇、苗木等等;它时时处处替群众着想。人们有的第二天出远门需早起,时间参照便是“听广播”,因而,广播代替了报晓的公鸡;农忙季节的每天天气预报广播农民最为关心,尤其是播种盼雨、收打思晴之时。平时,遇上重大节庆活动,县乡干部还通过召开广播大会,传达贯彻落实上面的会议精神等等。这种被农民称为“政府的嘴”“乡村干部的腿”“农民的好参谋”的广播喇叭深受广大农村干部群众的喜爱,它是城乡最亮丽的一道风景,是人们的精神食粮。

广播喇叭像一股清泉,丰富了文化生活,滋润着人们干涸的心田。那个时代,农村物质生活相当落后,文化生活也很贫乏,“交通基本靠走,通讯基本靠吼,治安基本靠狗”就是当时农村境况的真实写照。每天吃过晚饭做完作业,我会雷打不动地听广播,特别是晚上9点以后,“文化生活”节目如约而至。主要内容就是8大革命样板戏,播出的不是某个样板戏的精彩唱段,就是某个样板戏的选场,轮流播出。每次我都听得专注凝神,如痴如醉,忘了疲惫,获得极大的满足和抚慰,然后伴随着广播的结束曲进入梦乡……直到现在,一些样板戏中的主要唱段的唱词,我仍然记忆犹新,能背下来:像《智取威虎山》中的“穿林海,跨雪原,气冲霄汉;抒豪情,寄壮志,面对群山……”《红灯记》中的“听奶奶讲革命英勇悲壮,却原来我是风里生来雨里长……”“临行喝妈一碗酒,浑身是胆雄赳赳……”《沙家浜》中的“朝霞映在阳澄湖上,芦花放稻谷香岸柳成行……”“这个女人不寻常……”《龙江颂》中的“九龙江上摆战场,相互支援情意长……”我不敢相信,儿时的记忆是如此的惊人,几十年过去了,戏中的一段唱词、一段场景竟像刻在脑海里一样,难以忘怀。8大革命样板戏虽说是“文革”的产物,但不可否认的是,在那个物质文化极度贫乏的年代,它为人们枯寂的生活带来了许多精神上的愉悦,给灰色的日子增添了不少亮色,那些优美的旋律和唱段已经深深铭刻在人们的记忆里了。它们才是中国戏剧的最高境界,前无古人,后无来者,没有哪一部戏剧能超越它们!现在在电视上,每当看到这些戏剧,我会毫不犹豫地从头看到尾,细细地品赏、悠悠地回味,感到依然那样亲切、依然那样振奋和激动……

党的十一届三中全会以后,改革开放的步伐越迈越大,“文化生活”节目的内容也越来越丰富多彩、欣欣向荣。《每周一歌》是男女老少都喜欢的一档音乐节目。它使我记住了《我们的生活充满阳光》《边疆的泉水清又纯》《我们的家乡在希望的田野上》等经典名曲;《广播剧院》《电影录音剪辑》《小说连续播讲》与《评书连续播讲》,让我听到了路遥的《人生》,陈建功的《飘逝的红头巾》以及《夜幕下的哈尔滨》《徐秋影案件》《岳飞传》《杨家将》等名家名作,生动的音响和深情的解说听起来真是享受!还有中央人民广播电台的“小喇叭”,节目时间一到,便全神关注收听——嗒嘀嗒、嗒嘀嗒、嗒嘀嗒——嘀——嗒,小朋友,小喇叭节目开始广播啦!直到现在,那幼稚甜美的童音播报和悦耳的音乐仿佛还在耳边回放,在我心中留下了深深而美美的回忆……

那时的节目通常都是录播,制作很严谨,所以质量都很高,听后特别有益心志,给人一种向上的感觉。那时的广播里没有启牛小白理财等广告,没有主持人哗众取宠的噱头和买弄,没有港台腔调,没有要听众付费的无聊的短信互动,没有颓靡浮躁的所谓流行音乐。那时的广播具有温馨、雅致、澹定、从容的气质,所以那个时代的广播令人怀念。

到上世纪九十年代,随着电视机、电脑、网络、手机和新媒体等高科技的大面积普及、推广和应用,家家户户的广播喇叭逐渐淡出人们的视野,退出了历史舞台,成为人们永久的记忆和怀念。虽然已经很久没有听到广播喇叭声,但是时不时的,我仍然会不遗余力地寻找着那一抹记忆,怀念那段时光……

然而有一天,在我们驻村帮扶的村子里,忽然听到了久违的广播喇叭声,这不是家家户户都有的那种小广播喇叭,而是高音喇叭,村委办公室有接收信号和扩音的设备,声音能传播很远很远。经了解,全县各村都有这样的设施,不知主管单位是防汛部门还是气象部门,在每天的下午4时左右,播报当天和以后两天的天气预报,有时插播一些温馨提示,比如不要乘坐三轮车,不要焚烧杂草、垃圾等等。这种网络和扩音设施,是多么宝贵的资源啊!可每天只播报天气预报,资源真的是浪费掉了。

同时,我在网络和报刊上也看到了一些市、县,根据群众迫切要求恢复广播喇叭的愿望,逐步恢复广播喇叭的典型事列:

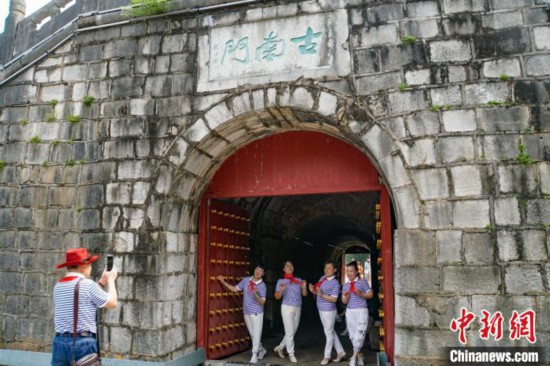

广东省茂名市高州市是全国知名的农业大市,他们通过“党委牵头、镇村主导、社会参与、以点带面”的方式在全市开展农村广播“村村通”建设工作。广播大喇叭已遍布高州市27个镇(街道)480多个村(居)委会近8000个自然村,每天定时对村民进行广播,宣传党的惠农政策、山林防火、防汛、农科技术、生产及购销信息、好人好事等等,深受广大农村干部群众的喜爱。

为实现打通服务群众最后一公里,湖南省岳阳市君山区政府投资300余万元用于建设君山区“村村响”应急广播系统项目,建成区级播控中心平台1个,镇级播音平台5个,终端点位650个,每个终端2个喇叭,覆盖全区76个村庄,满足了镇、村两级应急信息和宣传消息发布需求,区政府每年将继续投入预算20万元用于维护。以“君山区融媒体中心广播电台”为呼号,每天分3个时间段开播,以播送农业知识、政策解读、各类新闻为主要内容,受到群众欢迎。

山西省阳泉市矿区水滩社区党支部通过创建“红枫之声”广播站,让党建引领下的治理模式在社区焕发新的活力。“红枫之声”广播站共有8名志愿者,每天上午8点半和下午4点半准时播报。从正能量故事、社区新风貌,到社情民意、疫情防控政策、党史学习教育等信息,大伙儿可以通过广播全方位了解身边事、国家事、天下事。

于是我想,各级党委、政府能否把“村村通”“村村响”应急广播系统建设当作一项民心工程来抓?一是整合资源,明确承办主体。明确融媒体中心为第一责任人,把网络主体、收扩音设备等划归融媒体中心,由融媒体中心主管主办;二是对目前没有信号网络、收扩音设备的乡镇、街道、村庄(自然村)、社区全部通网、配齐收扩音设备;三是融媒体中心组建编辑队伍、维护队伍,每天分两个或三个时间段,以“融媒体中心广播电台”为呼号,播放相关节目内容,使广大群众能及时、准确地聆听到党和政府的声音、掌握到科学实用的科技知识、享受到丰富多彩的文化生活,这样以来,不是为民办了一件一举多得的大好事、大实事吗?

作者简介:任 卉,山西省运城市绛县人,供职于山西绛县农商银行。中国金融作家协会会员、山西省作家协会会员、山西省散文学会会员,绛县作家协会常务副主席,自幼喜欢写作,先后在中办《秘书工作》、上海《秘书》《农村青年》《书与人》《水晶石》《家庭生活指南》《新村》《时代姐妹》《这一代》《中国金融文学》《中国金融文化》《金融文坛》杂志以及《中国妇女报》《金融时报》《中国工商报》《中华合作时报》《开发报》《海口晚报》《四川经济报》《山西日报》《运城日报》等报刊发表小说、散文、诗歌、报告文学、纪实文学等多篇,部分作品在省级以上报刊获奖。

(责任编辑 吴运竑 )

会员投稿

会员投稿 | 文化旅游频道

| 文化旅游频道

京公网安备 11010802028840号│

京公网安备 11010802028840号│